Une histoire des représentations de l'univers

de Thalès à Newton

| [Z Partie 3 : l'Héliocentrisme] | |

Conclusion

En guise de conclusion : du grand feu à l'univers replié…

"Les figures deviennent de plus en plus des signes, de moins en moins représentatifs et finalement absolument abstraits" (Bernard Dorival, "La peinture abstraite" in Revue de Paris, mai 1958, p.84)

Cette histoire des représentations nous montre l'évolution à la fois des connaissances et des mentalités concernant l'univers. Mais comme des figures dans la peinture abstraite, elle devient de plus en plus abstraite et peu accessible aux hommes de la rue. Le XXe siècle, sans faire feu de tout bois de ce qui a été écrit dans les pages précédentes, a cependant largement complexifié ces représentations. Le Grand Feu des premières théories est maintenant loin derrière nous. Mais qu'en est-il de l'attraction universelle ?

Albert Einstein (avec la théorie de la relativité) et Niels Bohr (avec les postulats quantiques) ont apporté à la physique et à l'astrophysique en particulier, si ce n'est un grand bol d'air, un énorme point d'interrogation. Et depuis les théories se sont succédées dans une sorte de perspective quasi-inflationniste. De la théorie de l'univers stationnaire qui proposait un univers sans commencement et sans fin, à la théorie de l'univers replié, en passant par la théorie de la supersymétrie qui postule l'existence de "photinos" (particule massive – entre cinquante et mille fois celle du proton – n'interagissant que très faiblement avec la matière), la théorie des cordes ou des singularités – monstre singulier qui enchevêtre inexorablement passé et futur, sorte de cour des miracles pour les esprits religieux –, la théorie des supercordes…, de l'univers ouvert à l'univers fermé, les astro-physiciens se sont efforcés de décortiquer "l'inconnu", et ce pas toujours de manière argumentée d'ailleurs aux yeux du simple citoyen.

Avec des termes comme l'anti-matière, l'anti-monde, les trous de vers qui permettraient de "communiquer" avec des univers connexes plus petits (des Bébés-univers) et de voyager dans le temps, nous tombons vite dans la science-fiction. À ce stade, l’imagination prend facilement le relais.

L'univers a-t-il des frontières ? Est-il fini ou infini ? Serait-il cet immense cristal, "sorte de palais des glaces à 3 ou 4 dimensions dont les facettes invisibles refléteraient les mêmes images à l'infini" avec l'idée alors selon laquelle le ciel ne serait en fait que "le théâtre d'une gigantesque illusion d'optique". (Jean-Pierre Luminet, "Le cosmos relativiste" in www.obspm.fr. (site de l'observatoire de Paris)).

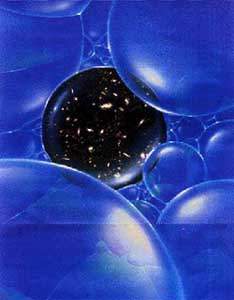

© : Manchu/Ciel et Espace *

© : Manchu/Ciel et Espace *

Un univers de "bulles" (envisagé par la cosmologie quantique, sans interaction entre elles – notre univers ne serait alors qu'une bulle transitoire au milieu d'autres bulles) ?

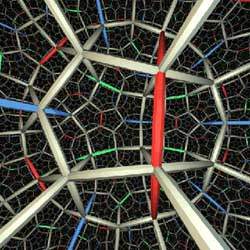

©. The Geometry center, University of Minnesota *

©. The Geometry center, University of Minnesota *

Ou un univers comme un "ballon de football" (un espace fini sans bords ni limites, pavé à l'infini des dodécaèdres) ?

Il est évidemment impossible à l'heure actuelle d'apporter des éléments de réponse à ces interrogations. Mais, au terme de ce travail, une constatation s'impose avec force : de nos jours, les représentations scientifiques de l'univers sont de plus en plus étrangères à l'expérience concrète des hommes. Il leur devient difficile de se représenter ces conceptions théoriques, ce qui ne signifie pas pour autant la fin du lien entre science et croyance.

* Ces deux images sont tirées du texte de Jean-Pierre Luminet (déjà cité – Cf. supra)