Une histoire des représentations de l'univers

de Thalès à Newton

Introduction générale

"Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et du savoir s'expose à périr sous les éclats de rire des dieux puisque nous ignorons comment sont réellement les choses et que nous n'en connaissons que la représentation que nous en faisons" Albert Einstein.

L'histoire de la connaissance du ciel s'est faite non seulement parallèlement à celle des instruments d'observation mais aussi et surtout en relation directe avec l'histoire des idées et des croyances. Des pierres levées aux télescopes spatiaux en passant par les ziggourats (temples babyloniens qui servaient entre autre à l'observation des astres) et la lunette de Galilée, l'homme s'est forgé une image de l'Univers à la hauteur de ses compétences techniques mais surtout de ses croyances. Elle fut parsemée d'embûches, de mort violente et aussi d'abjurations. Dès lors l'histoire de la connaissance du ciel est un formidable instrument pour comprendre, ou minimalement, pour éclairer les liens entre science et croyance.

Chez tous le peuples, au plus profond des traditions, nous retrouvons des récits, des mythes relatifs à l'origine de la Terre et de l'Univers. Le roi Soleil a depuis toujours fasciné les hommes. Les éclipses du Soleil ont longtemps paniqué les hommes qui observaient alors de nombreux rituels pour le sauver.

L'univers occidental a été dominé par le récit de la Genèse et ce jusqu'au XVIIIe siècle environ, imposant une quasi-chape de plomb sur toute remise en cause des acquis de ce récit. Mais très vite, la notion de création divine a été dépassée par les travaux scientifiques. Et nous sommes passé d'une vision méta-physique à une vision plus physique de la vie et de l'univers en général. Le géocentrisme a laissé place à l'héliocentrisme (non sans violence d'ailleurs – nous pensons particulièrement à la condamnation au bûcher de Giordano Bruno). Au XIXe siècle, le développement technique aidant, l'astrophysique découvrait les nébuleuses gazeuses, véritables berceaux des étoiles. Ensuite, la théorie du big-bang, esquissée dès le début du XXe siècle (largement améliorée depuis), proposa un panorama quasi-complet de l’évolution cosmique, depuis la naissance de l’espace-temps-matière dans le vide jusqu’à l’émergence de la complexité sous forme d'un univers à onze dimensions (et peut-être plus encore). Retenons que la majorité de l'univers reste encore invisible aux détecteurs terrestres.

De la voûte céleste à l'univers replié, un abîme de technicité et de complexité : de l'observation à l'œil nu aux télescopes les plus sophistiqués en passant par les sondes spatiales… Où en serions-nous si l'hypothèse fantastique de l'héliocentrisme d'Aristarque de Samos, trois siècles avant notre ère, avait été retenue ? Où en serions-nous si l'Église, forte de sa puissance et de ses croyances, n'avait pas imposé quelques dix-neuf siècles plus tard un lourd silence sur les travaux des tardifs disciples d'Aristarque de Samos ?

De la rotondité de la Terre à la constante de Hubble, beaucoup de croyances, de préjugés, d'asservissements ont été balayés. Toutefois, l'inconnu demeure, et c'est sans doute ce qui est passionnant : ce qui reste à découvrir.

Nous avons voulu dans ce travail donner une image, non nécessairement continue, des différentes représentations de l'univers au cours du temps historique. De Thalès à Isaac Newton, en passant par Aristarque de Samos, Ptolémée, Nicolas Copernic et Giordano Bruno, ce sont quelques figures de l'astrophysique que nous évoquons ici. Ils ont, les uns et les autres, souvent en avance sur leur temps, quelquefois en opposition radicale avec les croyances de leur époque, contribué à faire de notre connaissance de l'univers ce qu'elle est aujourd'hui.

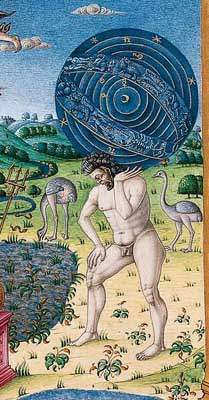

Atlas soutenant le globe céleste, Claude Ptolémée, Cosmographie, Paris, BnF.

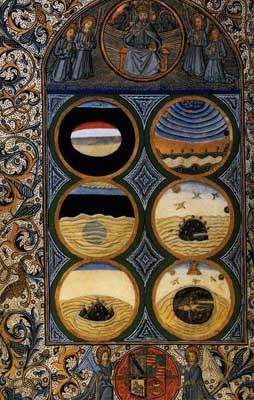

La création du monde, Bible latine, Venise, N. Jenson, 1476. BnF, réserve des livres rares.