Une histoire des représentations de l'univers

de Thalès à Newton

| [Z Introduction générale] | |

Partie 1 : Les premiers systèmes

[Nota Bene: Les images de cette partie provienne du site : http://users.win.be/ws109220/profs/astro/]

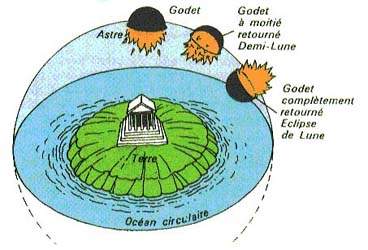

Thalès de Milet (~ 625 -~ 547 av. J-C) fut un éminent savant. Il reprend les conceptions astronomiques des Babyloniens : la terre est une sorte de galette flottant sur l'eau de l'Océan qui l'entoure. Le ciel est une voûte et les astres sont des godets de feu, fixés sur cette voûte. La nouveauté consiste à expliquer les phases de la Lune par des lois mécaniques : le godet de feu qu'est la Lune pivote progressivement sur son axe de telle sorte qu'il montre aux hommes les aspects que la Lune peut prendre dans son évolution mensuelle. Selon Thalès, l'eau est à la base de tout : elle constitue les mers et océan, et en s'évaporant, elle donne de l'air, et en se déposant, elle donne de la terre. L'Eau est au commencement… de l'univers.

Cette vision est une avancée dans l'interprétation du monde : le fleuve Océan a en effet disparu, ainsi que les mystérieux piliers sur lesquels reposait la Terre.

Le système de Thalès

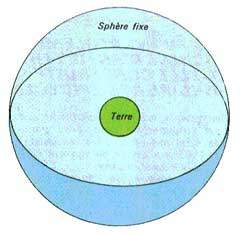

Anaximandre (610-547 av. J-C) fut un élève et un ami de Thalès. Il va élaborer un modèle de l'Univers qui marque un grand progrès par rapport à celui de Thalès. La Terre ne repose plus sur l'eau, ni sur quoique ce soit, elle gît isolée dans l'espace. Le ciel c'est plus une coupole, c'est une sphère complète. Située en son centre, la Terre n'a pas plus de raisons de «tomber» vers le bas que vers le haut, vers la droite que vers la gauche. Elle reste donc immobile, sans aucun support, au centre de l'Univers.

Anaximandre donne à cette Terre la forme d'un cylindre trois fois plus large que haut. La Méditerranée s'étend toujours au milieu de l'une des faces planes du cylindre. Toutefois, Anaximandre n'écarte pas l'idée que des hommes puissent vivre sur l'autre face du cylindre, avec les pieds tournés vers les nôtres, d'où le nom d'"antipodes" qu'il leur donne.

Les astres décrivent autour de la Terre des cercles complets. Anaximandre explique ce mouvement en imaginant d'immenses roues, remplies d'un feu que l'on aperçoit à travers un ou plusieurs trous de leurs parois. Il y a ainsi une roue du Soleil, percée d'un trou aussi grand que la Terre, une roue de la Lune, remplie d'un feu moins intense, et dont le trou s'ouvre et se ferme périodiquement) et une roue des étoiles, percée. Ces roues ont des diamètres différents, et considérables. Alors qu'auparavant on imaginait le Soleil comme un feu pas plus grand qu'une maison, il est à présent représenté aussi grand que la Terre.

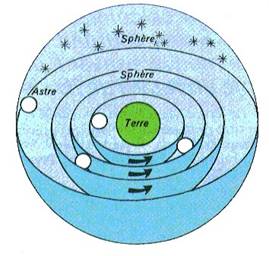

Autre grande figure de la civilisation grecque : Pythagore (~570 - ~500), personnage mystérieux et quasi-déifié de la Grèce antique (on le dit fils d'Apollon). Pas de livres connus de Pythagore mais son œuvre est divulguée par les écrits de ses disciples (École de Pythagore) et par la transmission orale. Pour Pythagore, tout est nombre. "Les nombres sont pour ainsi dire le principe, la source et la racine de toutes choses" (Théon de Smyrne à propos de Pythagore in Encyclopædia universalis). En astronomie, les pythagoriciens sont les premiers à considérer la Terre comme une sphère en révolution, avec d'autres planètes, autour d'un feu central.

Parménide, élève de Pythagore, décrit en -490 un modèle de l'Univers, modèle élaboré par les pythagoriciens. Ils reprennent la sphéricité du ciel, en y ajoutant celle de la Terre et des astres.

La Terre ne peut en effet, selon les pythagoriciens, qu'avoir une forme parfaite. Cette idée de la rotondité de la Terre est confirmée par des observations : la coque d'un bateau qui s'éloigne disparaît avant les mâts.

Jusqu'ici, la lumière et l'obscurité étaient perçues comme deux sortes de brumes, l'une claire et l'autre sombre. Parménide affirme que la lumière vient du soleil et qu'elle se déplace. L'obscurité est l'absence de lumière. Il livre ainsi une première explication du cycle de la Lune : celle-ci est une boule qui brille seulement là où le Soleil l'éclaire.

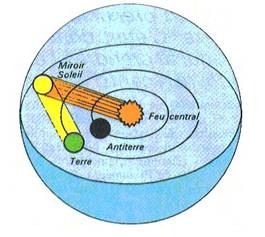

Le système de Pythagore

Philolaos (~ 470 - ~ 400 avant JC), élève de Pythagore, fut le premier à affirmer que la Terre n’était pas au centre de l’univers mais qu’elle tournait, comme tous les autres astres, autour d’un feu central. Ses explications étaient toutefois plus mystiques que rationnelles.

Au centre de l’univers, il y avait un Feu central différent du Soleil. Autour de lui tournait d’abord une planète mystérieuse : l’Anti-Terre, puis la Terre qui faisait le tour du Feu central en un jour de vingt-quatre heures, mais en présentant toujours vers l’extérieur la face où se trouvait le monde méditerranéen. Ainsi, dans ces conditions, personne ne pouvait voir le Feu central ni l’Anti-Terre. La Lune, le Soleil et les cinq planètes visibles tournaient tous aussi autour du Feu central. Le Soleil était un miroir qui effectuait sa révolution en un an, et qui réfléchissait la lumière du Feu central.

Selon Philolaos, il existait dix corps célestes. En plus venaient les Étoiles, qui ne pouvaient pas être autre chose que des petits points lumineux. Le choix de dix était primordial car il correspondait à un nombre essentiel pour les Pythagoriciens. Feu central et Anti-Terre n’avaient d’autre raison d’exister que le fait de porter à dix le nombre des corps célestes. Ils étaient aussi sensés intervenir dans le mécanisme des éclipses.

La nouveauté de la conception de Philolaos résidait dans le fait que dans son système, la Terre n’était plus au centre de l’Univers et qu’elle tournait sur elle-même en un jour, mouvement indispensable pour expliquer le déplacement apparent des Etoiles autour du pôle.

L'univers selon Philolaos

Platon, célèbre philosophe, élève de Socrate et maître d'Aristote, vécut de -428 à -347. Il refuse le système de Philolaos et se base sur celui des pythagoriciens, à savoir que la Terre est ronde, et est immobile au centre de l'Univers. Afin d'expliquer le mouvement apparent des planètes dans le ciel, il avance qu'elles sont placées dans des sphères concentriques, qui se meuvent les unes par rapport aux autres autour de la Terre. La sphère extérieure, celle qui contient les étoiles, est la seule à être immobile. L'absence de mouvement apparent favorisait cette thèse.

L'univers selon Platon