Une histoire des représentations de l'univers

de Thalès à Newton

Partie 2 : Le Géocentrisme

Philosophe et naturaliste, Aristote (384-322 av. J-C) a fourni de nombreux traités scientifiques et certaines de ses observations, notamment en biologie, sont d’une réelle justesse et dénotent un esprit logique remarquable. Aristote, en -350, dans son ouvrage De la Physique, a fixé la description du monde, qui avait déjà été suggérée par les écoles les plus anciennes (Les Pythagoriciens). Il se base sur le système de Platon. Ce qui est le plus marquant dans la représentation du monde d’Aristote, c'est la nette distinction qu'il fait entre le monde de la Terre et celui du Ciel. Ceci est la trace de la croyance ancienne selon laquelle le ciel est le domaine des Dieux et la Terre celui des Hommes.

Aristote nomme le monde terrestre "monde sub-lunaire" ("situé sous la Lune") et le monde céleste "monde supra-lunaire" ou "Cosmos" ("au-dessus de la Lune"). La Lune apparaît donc comme une frontière entre ces deux mondes. En effet, elle change de forme constamment, contrairement aux autres corps célestes. Ce qui distingue les deux mondes, c’est leur degré de perfection : le monde terrestre est imparfait et le monde céleste parfait. Dans le monde terrestre, tout est soumis à un perpétuel changement : naissance, mort, altération, évolution. Au contraire, dans le monde céleste, il n’y a pas de changements. Les corps célestes se meuvent toujours de la même manière. Ils ne naissent ni ne meurent. Cette idée de ces mondes est un grand pas vers la compréhension, puisqu'elle permet d'expliquer un grand nombre de faits observés. Selon Aristote, ces deux mondes sont soumis à des lois totalement différentes :

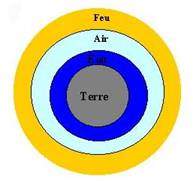

Le monde sub-lunaire ou monde terrestre, composé de quatre éléments : la Terre, l'Eau, l'Air et le Feu. À l’origine, la Terre était au centre, puis se trouvaient l'Eau, l'Air et enfin le Feu, le plus à l'extérieur. Mais ces éléments se sont mélangés, et tous les corps terrestres ne sont qu’une combinaison de ces éléments primaires. Ces éléments déterminent également la manière dont les corps terrestres vont se mouvoir.

Les 4 éléments primaires et leur répartition dans le monde terrestre

L'observation d’Aristote montre que, dans le monde terrestre, les différents corps obéissent à des mouvements qui s'effectuent en ligne droite. Ainsi, les corps "lourds", tels une pierre, tombent. Les corps "légers", comme la fumée ou la vapeur, montent. Il explique ceci par le fait que chaque élément essaie de retourner à sa sphère d’origine. Par exemple, une pierre, qui est d'essence terrestre tombe, car elle retourne à sa sphère d'origine qui est la Terre. Cette théorie explique également le sens d'écoulement des fleuves (de la montagne à la mer) : l'eau retourne à sa sphère d'origine, qui est juste au-dessus de la Terre, formant la mer et les océans. De la même manière, ce système permet d’expliquer l’origine de ces flammes dans le ciel, que l’on identifie aujourd’hui à des météorites : pour retourner dans sa sphère d’origine qui est la plus à l’extérieur, le feu, piégé sur Terre, est ainsi obligé de traverser l’air et crée alors ces flammes dans le ciel, que nous identifions aujourd'hui comme des météorites. La terre se retrouve donc naturellement au centre de l'univers : c'est la première des sphères, la plus lourde, donc celle qui est à l'origine géométrique du monde.

Aristote tente également d'expliquer l'effet d'accélération des corps : ces derniers (les pierres en chute libre, la fumée qui monte etc.) accélèrent leur mouvement quand ils s'approchent de leur sphère d'origine, tout comme un cheval qui s'approche de son écurie a tendance à accélérer le pas parce qu'il revient chez lui. C'est là pour Aristote la raison de l'accélération des corps en chute, ou en ascension libre.

Enfin, le savant énonce un premier principe de dynamique, fondé sur l'observation, qui est cependant faux, et que Galilée reformulera correctement : pour expliquer la vitesse acquise par un corps que l'on tire ou que l'on pousse, on dira que cette vitesse est proportionnelle à la force qu'on lui applique (V = k.F) : une charrue va deux fois plus vite si on la tire deux fois plus fort, de plus, la charrue ou la pierre, s'arrête si on ne la pousse plus. On sait, depuis Galilée, qu'Aristote n'avait pas considéré les forces de frottements, ce qui explique cette loi erronée qui intuitivement semble cependant correcte.

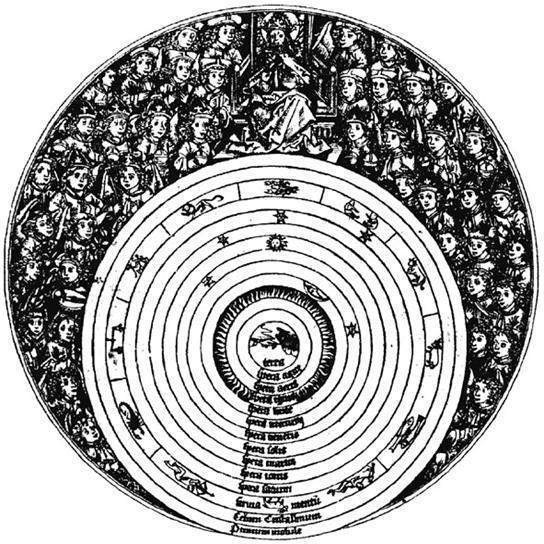

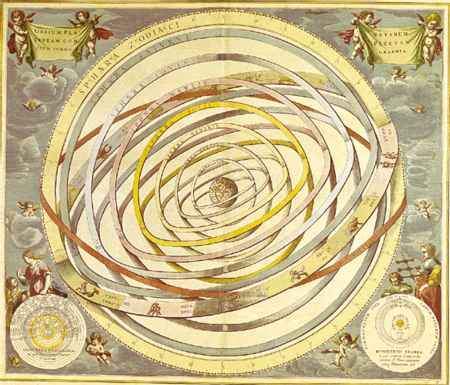

Le monde supra-lunaire ou cosmos, s'oppose au monde précédent, complexe et perturbé. C'est un monde parfait et immuable. Ses constituants sont la Lune, le Soleil, les planètes et les Étoiles. Ils sont, chacun, placés sur des sphères concentriques, au nombre de huit. Les sphères sont des coquilles sphériques, appelées "orbes ", qui retiennent les planètes. Elles tournent autour de la Terre en un mouvement circulaire uniforme. Les Grecs, en effet, ne connaissaient pas encore la gravitation et ce phénomène fut donc remplacé par ces sphères. Les objets les plus proches de la Terre (la Lune et le Soleil) tournent le plus rapidement. Les plus éloignés (les étoiles fixes), sont les plus idéaux, les plus parfaits, ils sont à l'origine de tous mouvements, et ne se déplacent pas. La Terre est au centre, puis viennent la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne.

Le système d’Aristote propose donc une explication cohérente du monde. Cependant, il se heurte pourtant à quelques difficultés et laisse paraître des incohérences par rapport aux observations. Ainsi, les planètes se déplacent à des distances invariables de la Terre. Or, l'observation des mouvements planétaires montre que leur trajectoire dans le ciel n’est pas si parfaite. Elles semblent revenir en arrière pendant quelques jours, puis ensuite reprendre leur course en suivant leur trajectoire en cercle.

La description du monde d'Aristote est fondamentalement "intuitive" à l'inverse de la science moderne. Il a fallu attendre Galilée (XVIIe siècle), soit près de 2000 ans, pour remettre en cause ce système de manière sérieuse. Mais si cette description du monde a pu s'imposer pendant une si longue période, c'est qu’elle a aussi bénéficié de la description précise et quantifiée du mouvement des astres, faite par Ptolémée, dans son Almageste. Se basant sur la description d'Aristote, Ptolémée propose un système cohérent et rigoureux du mouvement des Astres. L'ensemble de ces deux théories forme un tout cohérent qui, pendant près de 1700 ans, a décrit de manière satisfaisante (au vu de l'état des connaissances) le monde.

Claude Ptolémée (90-168) fut un grand astronome et mathématicien grec. Le titre original de sa grande oeuvre d'astronomie dans laquelle il crée et développe son système est "Synthèse Astronomique, connue ensuite sous le nom de La Grande synthèse, que les Arabes ont traduit par La plus grande ou Almajisti, qui devint Almajestum en latin médiéval, et enfin Almageste en Français.

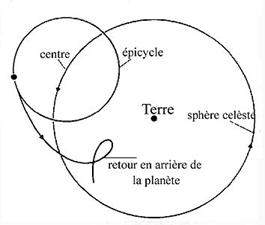

Dans celle-ci, il adapte le modèle géocentrique d'Aristote au mouvement rétrograde de certaines planètes. Ptolémée a développé un système ingénieux basé sur une combinaison de mouvements circulaires pour rendre compte des observations de son temps. Il a utilisé la théorie des épicycles, créée trois siècles auparavant par Hipparque; mais il a aussi introduit d'autres nouveautés pour adapter au mieux le modèle d'Aristote aux observations, comme le cercle excentrique et le point équant.

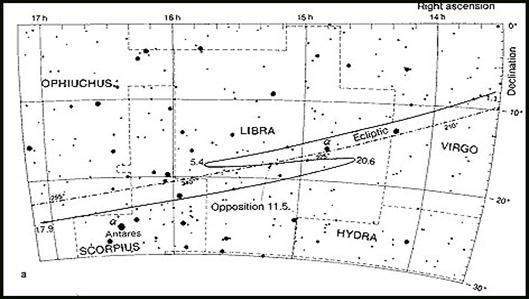

La théorie des épicycles. Comme on le savait déjà à l'époque de Ptolémée, les planètes dans le ciel, rebroussent parfois chemin : elles semblent revenir en arrière pendant quelques jours, puis ensuite reprendre leur course en suivant leur trajectoire en cercle. On le comprend facilement aujourd'hui : c'est un effet dû au mouvement relatif de la planète par rapport à la Terre, en fait, un simple effet géométrique.

Mouvement apparent de Mars dans le ciel en 1984

Ptolémée, grâce à sa théorie, concilie le mouvement rétrograde et la trajectoire en cercle parfait des astres : un astre, au lieu d'être fixé à un grand cercle tournant centré sur la Terre, est en fait fixé sur un petit cercle qui tourne sur lui-même, le centre de ce petit cercle se déplaçant sur le grand cercle centré sur la Terre. On appelle ce petit cercle, un épicycle. Ainsi, le mouvement d'un astre dans le ciel est la combinaison de deux effets qui s'ajoutent : une longue révolution le long du grand cercle et une petite révolution plus rapide le long du petit cercle. Donc, globalement l'astre décrit un grand cercle, auquel s'ajoutent des petites modulations, mouvements rapides le long du petit cercle. Ces modulations se manifestent dans le ciel par une accélération dans le sens du mouvement, suivi d'un ralentissement et d'un retour en arrière, chaque fois que le petit cercle fait un tour sur lui-même.

Ainsi, Ptolémée, en utilisant des combinaisons de cercles arrive à reproduire avec une assez bonne précision pour l'époque, les mouvements des planètes dans le ciel. Ce système permettait même de prévoir les éclipses de Lune et de Soleil, les conjonctions etc. Il était donc globalement satisfaisant et très utile pour les astrologues.

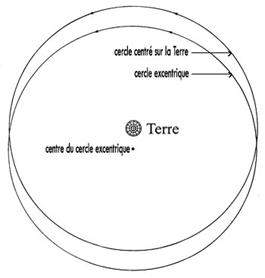

Le cercle excentrique. Les planètes suivent un cercle, mais ce cercle, n'est pas centré

sur la Terre. Les planètes se déplacent à vitesse constante mais comme elles suivent ce cercle excentrique, sa distance à la Terre change constamment. Il apparaît donc qu'elles se déplacent plus rapidement lorsqu'elles se rapprochent de la Terre, et plus lentement lorsqu'elles s'en éloignent.

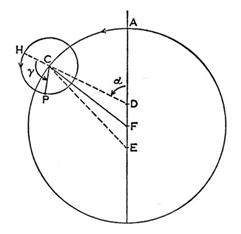

La théorie des équants. Soit F le centre du cercle déférent, et E la Terre. Le point équant D est le symétrique de E par rapport à F. Vu du point équant, le centre C de l'épicycle d'une planète se déplace de façon uniforme. Cette théorie permet d'obtenir un mouvement circulaire et uniforme. Cependant il s'agit d'un artifice car le mouvement est circulaire par rapport à un point (F) et uniforme par rapport à un autre point (D).

Distance entre la Terre et les astres selon Ptolémée :

Astres | Distance,en rayon de la terre. |

Lune | 50 |

Mercure | 100 |

Venus | 600 |

Soleil | 1 200 |

Mars | 5 000 |

Jupiter | 11 500 |

Saturne | 17 000 |

Étoiles lointaines | 20 000 |

Le succès prédictif de l'Almageste a contribué fortement à imposer le système aristotélicien à l'occident médiéval, ce système s'accordant de plus assez bien avec une vision chrétienne du monde, qui place la Terre et l'Homme au centre de l'univers. Pendant tout le Moyen-Âge, l'étude de la gravitation et de la dynamique avancera peu. Le seul domaine scientifique qui semble un peu évoluer est celui de l'optique géométrique. Ainsi, pendant treize siècles, le système de Ptolémée ne cessera d'être affiné, augmenté, compliqué, afin d'obtenir des tables astronomiques de plus en plus précises pour répondre aux besoins de la navigation et du calendrier.

Il faudra attendre le XVIe siècle avec des hommes de science comme Nicolas Copernic Galileo Galilei pour changer tout cela, en s'exposant comme on le sait aux instances de l'église. Cependant, à la fin du XVe siècle, deux hommes ont amorcé un changement profond : Nicolas de Cues et Giordano Bruno.

Extrait de 'Chronique de Nuremberg', histoire du monde paru en 1493. Au centre est la Terre entourée des 4 éléments puis viennent les objets célestes sur leur sphère respective.

Le système géocentrique d'Aristote et Ptolémée